JR東日本グループ子育て支援事業「HAPPY CHILD PROJECT」の新たな展開|東日本旅客鉄道株式会社のプレスリリース

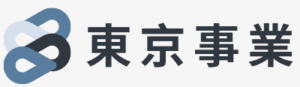

〇JR東日本グループはグループ経営ビジョン「変革2027」で掲げる「ヒトを起点とした新たな価値・サービスの創造」を目指し、幅広いグループの経営資源を活用した子育て支援事業「HAPPY CHILD...

MPower Partners、助太刀に新規投資家として出資|MPower Partnersのプレスリリース

建設現場で働く職人や工事会社向けのマッチングサービス「助太刀」の登録事業者数は17万を超え、建設業界におけるマッチング領域では圧倒的なシェアを誇り、長期的な取引先と出会えるサービスとなっています。また、採用サービスの「助太刀社員」においては、求人意欲のある工事会社がアプリ内で求人広告の掲載および職人へのダイレクトスカウトを送付することが可能です。

MPower Partnersは、社会インフラを支える建設業界や職人の世界で、デジタルを活用し、職場環境をより働きやすく、効率的にしていくという助太刀のミッションとサービスに共感致しました。日本の屋台骨であるこの巨大な産業で、助太刀がゲームチェンジャーとして成長していくことを期待しています。この度弊社ゼネラル・パートナーの関美和が社外取締役として参画し、事業拡大とESGの観点でよりよいインパクトを出していけるようにご支援させていただきます。株式会社助太刀...

J.フロント リテイリングのコーポレートベンチャーキャピタル、特別な感動体験に出会える予約サイトを展開するJapan Culture and Technologyに出資

[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

大丸松坂屋百貨店やパルコを傘下に持つJ.フロント リテイリング株式会社(本社:東京都中央区、取締役兼代表執行役社長:好本達也、以下、当社)は、イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:田代友樹)と共同で運営する「JFR MIRAI CREATORS Fund」(以下、本ファンド)を通じて、特別な感動体験に出会える予約サイトを展開するJapan Culture and Technology 株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:飯倉竜、以下「J-CAT」)に出資します。今回の出資により、J-CATと共に、楽しみ方の多様化に対応し、特別な感動体験を提供する取り組みを進めてまいります。出資の背景当社グループでは、グループビジョンに“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。”を掲げ、ステークホルダーの皆さまのWell-Being-Lifeの実現を目指しています。これまで大丸松坂屋百貨店では、松坂屋名古屋店の松坂屋旅行センターを中心として、「お客様を幸せにする旅」をコンセプトに、上質な旅をご提案してまいりました。くらしが移り変わる今、こころや生活を潤す「感動体験」に注目し、提案を強化するために、様々な希少性の高い体験コンテンツの開拓に取り組んでいます。J-CATでは、本物志向のハイクラスな会員様に向けて特別な感動体験に出会える予約サイト「Otonami」をはじめとするWebサービスを展開しています。「日本の魅力を感動体験として届ける」をコンセプトに、観光・レジャー領域における多彩なジャンルのプランを持つ、J-CATのサービス・コンテンツを高く評価し、今回の出資に至りました。今回の出資により、J-CATとともに上質で特別な感動体験ができる旅メニューの開発や、百貨店・パルコの店舗を活用した体験イベントを実施することで、こころ豊かなライフスタイルを提案してまいります。Japan Culture and Technology 飯倉竜 代表取締役 コメントこのたびの資本提携により、J.フロント リテイリング様と共に新たな取り組みができることを非常に嬉しく思います。大丸松坂屋百貨店やパルコのお客様に向けて新たな体験価値やお得な特典などをお届けし、心豊かなライフスタイルの実現に貢献したいと考えております。そして、当社の事業の軸である観光・レジャー領域における上質なコンテンツの開発を推進してまいります。Japan Culture and Technology(J-CAT)について国内向け体験予約サイト「Otonami(https://otonami.jp/)」と外国人旅行者向け体験予約サイト「Wabunka(https://otonami.jp/wabunka)」を中心に、日本の魅力を感動体験として届ける事業を展開。“文化”と“IT”をつなぎ、魅力あふれる日本の姿を世界へ広く発信していくことを使命としている。会社名 :Japan Culture and Technology株式会社所在地 :東京都中央区日本橋一丁目4番1号日本橋一丁目三井ビルディング(コレド日本橋)5階代表者 :代表取締役CEO 飯倉竜設立日 :2019年11月URL :https://j-cat.co.jp/JFR MIRAI CREATORS Fundについてファンド名:JFR MIRAI CREATORS投資事業有限責任組合設立日:2022年 9月運用期間:10年運営規模:30億円運営者:イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社ファンドURL:https://cvc.j-front-retailing.com投資に関するお問い合わせ:[email protected]企業プレスリリース詳細へ

(2023/04/09-22:40)

イーデザイン損保が挑む“インシュアテック保険会社”への変革、実現の打ち手は? | IT Leaders

“究極のCX”と“脱レガシーシステム”を主導したIT部門のアクション

2022年4月14日(木)神 幸葉(IT Leaders編集部)

...

仙台市「仙台 X-TECHイノベーションプロジェクト2022‐2023」|仙台X-TECHレクチャーシリーズVol.4|『まちテック最前線!~データ活用で広がる「まちづくり」の未来~』開催|仙台 X-TECH 推進事務局のプレスリリース

仙台市は、AI関連ビジネスが持続的に生まれるエコシステム”AI-Ready都市・仙台”を目指す取り組み「仙台 X-TECHイノベーションプロジェクト2022‐2023」(企画運営:仙台...

デジタル時代の伝統芸能–テクノロジーとの融合で次世代に魅力を継承 – CNET Japan

伝統芸能である歌舞伎、能楽、文楽などは、無形の技術であり、世代から世代へと伝えられてきた。伝統芸能は、日本の古い芸術や技術を総称を指す。演劇、音楽、舞踊、演芸などが含まれており、多くは明治時代以前に栄えた。これらの芸能は無形の技であり、長い年月をかけて師匠から弟子へ、親から子へと受け継がれてきた。特に能楽、文楽、歌舞伎、雅楽、組踊は、ユネスコの無形文化遺産に登録され、世界的な評価を受けている。しかし現在、高齢化が進むなかで、後継者不足による伝統芸能の途絶が深刻な問題となっている。

そこで、テクノロジーを活用して伝統芸能の継承を支援するためにさまざまな取り組みも行われている。長く受け継がれてきた文化は世代を超えて人々を結びつけ、社会的な役割を果たしている。そのため、伝統芸能の保存方法は重要な文明の発展においても重要と考えている。

近年のテクノロジーの進歩により、3次元の動きをデジタルデータとして記録するモーションキャプチャ技術が、より手軽に利用できるようになってきた。VRゴーグルであるVRヘッドマウントディスプレイ(VR HMD)と組み合わせたり、あるいはスマートフォンと小型センサーを活用したり、スマートフォンだけでも全身トラッキングができるようなアプリもあり、個人でも手軽にモーションキャプチャを行うことが可能で、仮想空間のキャラクターを動かすことも容易になった。

そこで本記事では、VR技術が伝統芸能に与える可能性について考えていく。

VRデバイスを使わずに、バーチャル空間を表現

VR能公演「VR能攻殻機動隊」は、士郎正宗さんのSF漫画「攻殻機動隊」を、日本の誇る古典芸能である「能」で表現した取り組み。このプロジェクトでは、最新技術の「空中結像技術(AIRR)」を駆使して、VRヘッドセットなしでも仮想現実空間を舞台上で表現する新しい試みが行われた。

「VR能攻殻機動隊」キービジュアル

(C)士郎正宗・講談社/TBS・EVISION

演出は、「ペルソナ」シリーズや「攻殻機動隊 ARISE」、AKB版「仁義なき戦い」など、実現が難しいと思われる数々の舞台作品を成功に導いてきた映画監督、奥秀太郎氏が担当。脚本は、アニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」や「BLOOD」シリーズで知られる脚本家の藤咲淳一氏。映像技術は、「攻殻機動隊 ARISE」舞台版や3D能シリーズなどを手がけ、日本初の舞台での3D映像を開発してきた福地健太郎氏(明治大学教授)。VR技術は国内のVR研究の第一人者として知られる稲見昌彦氏(東京大学教授)など、各分野の最先端を行く方々が関わっていた。

また、出演者として坂口貴信氏、川口晃平氏、谷本健吾氏など、実力と知名度ともに能のシーンをリードする観世流能楽師が名を連ねた。これらの先駆的な技術と日本の伝統芸能が高度な次元で結びつき、攻殻機動隊の世界を再現する未来の舞台芸術が創造された。

能は厳格な型に従っており、歴史のなかで長い時間をかけて形成され、余計なものを排除し、そのスタイルが確立された。そのシンプルで優雅な動きは、日本の伝統芸能として世界的に認められている。

攻殻機動隊は現実と電脳空間の出来事が曖昧で、どちらが現実か区別が難しい作品とされており、それをテーマにVRで能を再現することにより、現実と仮想が一体となった世界観を生み出すことができる。空中結像技術によってホログラムのように演者が突如出現したり消失したりするシーンはSFの世界がまさに再現されているかのようだ。アニメとは異なる味わいがあるが、全く新しい、想像力に富んだ能の世界が生み出されている。能独自の幻想的な要素が舞台上で見事に調和し、光学迷彩がリアルな舞台で、肉眼で見ることができるのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=h2FVFQJYRh0

このように、700年にわたる能の歴史を続けていくためには、新しい作品を創造することが重要である。映像と舞いが融合し、新しい化学反応から新しい表現方法やこれまでにない文化の紡ぎ方の可能性を示せているのではないだろうか。

VTuberは現代版文楽か?

VRChatをはじめとするメタバースでは、ユーザーは自分の身体の代わりとなる「アバター」を使ってコミュニケーションを取る。

【関連記事:「VRChat」は日本ユーザーにも優しい世界がある—これから始める方にお勧めのイベント】

【関連記事:アバターが作り出すメタバースの世界—アバター主義で多様化する生き方】

アバターを使って動画配信をするVTuberの存在も日常的になった。一般的にVTuberは、いわゆる“中の人”がモーションキャプチャで取得した自身の動きのデータをアバターに反映させ、声を吹きこむことで配信をしている。「VTuberはそれ自体で存在している」と筆者も本当は思いたいところだが、仕組みとしてアバターの裏には実在の人が存在しているため、「現代版文楽」とも言うこともできるだろう。

VTuberの動きは、日本の人形芝居を思わせる。日本の芸能の中で最も古い形態のひとつは、傀儡(くぐつ)と呼ばれる人形を使った芝居である。古くから、日本では人形に何かを演じさせたり表現させたりすることが好まれてきた。その中でも代表的なものが人形浄瑠璃だ。人形を使って感情を表現するのは、人間が演じるよりも高度なテクニックが必要である。

VTuberも同様に、アバターを動かしているのは実際の人物である。ここには伝統的な人形浄瑠璃と通じる要素があるとも言える。人形が悲しむ仕草の方が、人間が悲しむ演技をするよりも心に訴えかけることがあるように、VTuberもその裏にある人がアバターを通じて感情を表現することで、視聴者の心に深く響くのかもしれない。

...

アビームコンサルティング、リコーと共同でプラスチックを起点とした循環型経済への移行促進プロジェクトを開始 | アビームコンサルティング

アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティング株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:山田 貴博、以下 アビームコンサルティング)は、株式会社リコー(本社:東京都大田区、社長執行役員:大山 晃、以下 リコー)と共同で、サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行を促進するプラスチック廃棄物回収・再資源化スキームの構築を目指し、企業による廃棄プラスチックの可視化と再資源化の用途検討を目的とした「プラスチック廃棄物可視化プロジェクト」を開始します。あわせて、リコー、アビームコンサルティングと共に、本プロジェクトに参画するメンバー企業を募集します。

■背景 プラスチックは人々の生活に不可欠である一方、海洋など自然環境への流出や石油由来資源の枯渇など環境保護の観点から世界的に危機意識が高まっており、サーキュラーエコノミーの実現に向けた循環資源として注目が集まっています。日本国内においても、2022年に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック新法)」などを契機に、プラスチックのサーキュラーエコノミーに一層関心が高まり、欧州で導入が予定されているデジタル製品パスポート(DPP)の日本版の導入構想も進んでいます。 しかしながら、プラスチックは多様な化学物質によって組成されているなどの背景から、いまだ十分に資源循環していない状況があります。そこで、リコーとアビームコンサルティングは、このようなプラスチックをはじめとした素材起点のサーキュラーエコノミーを実現させるための第一歩として、プラスチックのマテリアルリサイクル促進を目指し、本プロジェクトを開始しました。

■概要 本プロジェクトは、リコーが開発した樹脂判別ハンディセンサー※を活用し、企業活動における様々なシーンで廃棄されるプラスチックを判別し、アビームコンサルティングがそれらの排出量を分析・データ化することで、廃棄の現状を可視化します。そのデータを基に、効果的な廃棄物回収の手法や、再資源化に向けた方針をメンバー企業と共に検討します。 1994年からサーキュラーエコノミーに先進的に取り組むリコーの知見と、アビームコンサルティングが有する専門性の高い分析力、幅広い業種・業界におけるプロジェクト推進実績を活用し、サーキュラーエコノミーの実現に貢献するプラスチック廃棄物のリサイクル高度化を目指します。また、プラスチック廃棄物の現状の可視化やリサイクルスキームの構築を通じて、プラスチック資源循環を実現したい、といった想いのある企業と連携することで、これらの取り組みをさらに加速させ、サステナブルな社会実現に貢献します。

アビームコンサルティングは、サステナビリティをこれからの企業経営や事業推進における前提条件、土台と考え、企業の社会的・経済的価値を両立する企業のサステナビリティ経営を、デジタルテクノロジーを活用し支援しています。その知見・実績を本プロジェクトに活かし、プラスチック廃棄物の現状をデータドリブンで捉え、サーキュラーエコノミーに向けた実現性を担保したテーマ設定・戦略策定などの道筋を導き出すことで、変革を推進してまいります。

なお、本プロジェクトへの参画メンバー企業の募集要項は以下の通りです。

<対象企業(対象製品を含む)>プラスチックのサーキュラーエコノミーを推進したい国内企業・自治体など例)プラスチック廃棄物の例・テナントから排出されるプラスチック廃棄物・オフィスから排出されるプラスチック廃棄物・工場などで製品の製造工程で出たプラスチック廃棄物

<取り組み内容と役割>参画企業が一体となり、現在の排出・処理に関する情報共有などを通じて、あるべきリサイクルのオペレーションを検討します。

-メンバー企業 : 実験場所と対象廃棄プラスチックの提供 ※詳細はお申し込み後にご説明をさせていただきます-リコー :樹脂判別ハンディセンサーの提供、再資源化に向けたアドバイス-アビームコンサルティング :全体マネジメント、データ分析

<参加費用> 無料

<プロジェクト期間>検討開始時期...

【開催報告】これを見れば九州の輝くスタートアップがわかる!「J-Startup KYUSHU NOW!」 (METI/九州経済産業局)

九州の輝くスタートアップを発信しようとスタートした「J-Startup KYUSHU NOW!」 記念すべき第1回目は約100名と多くの方にご参加いただきました。 各企業様のピッチ資料を公表しますので、より深く知って、繋がりませんか?応援団としてサポーターも絶賛募集中です。ご連絡お待ちしております。

第2回の開催もお楽しみに!!

...

生成AI活用セミナー ~Webサイト運用やデジタルマーケティングにおける生成AIの活用~ | NTTデータ先端技術株式会社

2023年9月22日(金)に、「生成AI活用セミナー ~Webサイト運用やデジタルマーケティングにおける生成AIの活用~」を開催します。

概要

ChatGPTをはじめとする大規模言語モデルの登場により、生成AIはビジネスの各分野で急速に活用が広がっています。特に労働人口が急減する日本は生産性を上げることは避けて通れず、AIを利用する必要性は論をまたないと言われております。本セミナーでは、日本マイクロソフト社より、AI活用事例をご紹介しながら、AIトランスフォーメーションの状況についてご説明します。また、当社より、生成AIをシステムの運用プロセスを用いて自動化するライブデモを実施し、生成AIを既存の業務にどのように組み込み、効率化が図れるのかご説明します。最後にCMSやデジタルマーケティンで活用するDXP(ダイレクトエクスペリエンスプラットフォーム)を展開するSitecore社より、AIが生成するコンテンツをコンテンツ管理の仕組みと連携させるメリットと重要なポイントについてご説明します。

「Lactobacillus paracasei KW3110(KW乳酸菌)」の開発と事業化が、日本農芸化学会2022年度「農芸化学技術賞」を受賞:時事ドットコム

[キリンホールディングス株式会社]

~キリンの免疫研究に高い評価~キリンホールディングス株式会社(社長 磯崎功典、以下キリン)のキリン中央研究所(所長 吉田有人)は、キリンが発見した乳酸菌である「Lactobacillus paracasei KW3110(以下、KW乳酸菌)」の開発と事業化が高く評価され、公益社団法人日本農芸化学会の2022年度「農芸化学技術賞」を受賞しました。なお、授賞式は3月15日(火)に日本農芸化学会2022年度大会(オンライン開催)にて行われます。「農芸化学技術賞」の受賞は、キリングループでは10回目となります。●受賞者キリンホールディングス株式会社 森田 悠治、鈴木 弘章、山崎 雄大、藤原 大介●受賞研究題目インフラマソーム制御を介した新しい眼の健康維持アプローチ:KW乳酸菌の開発と事業化●受賞研究内容【研究背景】高齢化やパソコン・スマートフォンなどの電子機器使用の増加などによって、私たちの生活スタイルは変化し、若年層の中にも目の老化や目の疲れ・不調を悩みとして抱える方が増加しています。その中で、食生活を中心とした日常生活における“目の健康維持”にも注目が集まるようになりました。また、加齢や外的刺激に伴う老化や機能低下に共通して存在する現象として「炎症」が注目されています。近年の研究で、この「炎症」を抑制することにより老化や炎症性疾患の緩和が期待できることが分かってきました。一方で、免疫の調節を介した目の炎症抑制効果を有する食品の研究報告は限られていました。【研究概要】・研究グループは、「KW乳酸菌」が免疫細胞の一種であるマクロファージ※1に作用して、抗炎症性サイトカイン(インターロイキン-10:IL-10)※2産生を誘導することを見出しました。そこで、「KW乳酸菌」による目に対する効果を2種類の非臨床試験において検証するとともに、目の疲れを感じている健常者を対象とした臨床試験において「KW乳酸菌」摂取の効果をフリッカー検査※3により評価しました。その結果、「KW乳酸菌」摂取4週目、8週目のフリッカー値の0週目からの変化量が、「KW乳酸菌」摂取群では対照群であるプラセボ摂取群(KW乳酸菌非摂取群)と比較して有意に高値を示しました。この結果は、「KW乳酸菌」摂取により、目の疲れを感じている健常者の目の疲労感が軽減される事を示唆していると考えられます。・「KW乳酸菌」が炎症を抑制する作用機序として、炎症や老化の進行への関与が報告されている分子であるインフラマソームの活性化を抑制する効果を、乳酸菌の中でも「KW乳酸菌」が特徴的に有することを発見しました。さらに、「KW乳酸菌」の乳酸菌表面の糖鎖※4の構造がIL-10産生を介したインフラマソーム活性化抑制効果に寄与している可能性も示しました。※1 免疫細胞の一種で、生体内に侵入した細菌などの異物を捕食して消化するとともに、さまざまなサイトカインを分泌し、傷の修復等を調節する役割を担う※2 炎症の重要な調節因子で免疫細胞などから分泌される低分子のタンパク質の総称※3 目の疲労度合を評価する指標の1つ※4 単糖と呼ばれる糖の分子が鎖状につながった一群の化合物●受賞者のコメントキリンホールディングス株式会社 R&D本部 キリン中央研究所 森田悠治免疫はヒトの健康にとって非常に重要な役割を果たしています。当社は、祖業であるビール事業で培った「発酵・バイオテクノロジー」を強みに、35年以上前から免疫の研究を重ね、「プラズマ乳酸菌」や「KW乳酸菌」の発見、作用機序の解明、そして商品開発に取り組んできました。今回の受賞は、これまで私たちが研究・商品開発に取り組んできた「KW乳酸菌」が、お客様に高い価値をもたらす素材であることを評価いただいた結果ではないかと、関係者一同、喜ばしく受け止めております。当社は、今後も免疫を中心とした研究開発を進めていくことで、お客様の健康課題を解決するとともに、ヘルスサイエンス領域を大きく成長させてまいります。●日本農芸化学会について農芸化学分野の基礎および応用研究の進歩を図り、それを通じて科学、技術、文化の発展に寄与することにより人類の福祉の向上に資することを目的として、1924年に設立された学術団体です。1957年に文部省の認可によって社団法人となり、2012年3月1日付けで公益社団法人へ移行しました。バイオサイエンス・バイオテクノロジーを中心とする多彩な領域の研究者、技術者、学生、団体等によって構成される本学会は、国際活動の推進、国際学術集会開催の積極的支援を実現し、実用性と応用性を基盤とする農芸化学の重要性を広く紹介しています。●農芸化学技術賞について農芸化学分野において、注目すべき技術的業績を挙げた正会員または賛助会員に授与されるものです。その業績は実用的価値があることが要件とされています。<日本農芸化学会 農芸化学技術賞ページ>https://www.jsbba.or.jp/about/awards/about_awards_tech.html キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。企業プレスリリース詳細へ

(2022/03/15-15:47)